脑血运重建中心

脑血运重建中心

宣武医院脑血运重建中心源于神经外科缺血组,成立于2000年底,在那个时代,国内的缺血性脑血管病外科和介入治疗仅仅处于起步阶段,但凌锋主任依然坚持建立了国内第一个专业队伍,利用神经外科的技术手段治疗传统的神经内科疾病。20多年过去了,团队在缺血性脑血管疾病,包括颈动脉狭窄、椎动脉疾病、颅内动脉狭窄、烟雾病等诊断与治疗领域有着丰富的经验与精湛的技术。脑血运重建中心的颈动脉内膜剥脱及颈动脉支架手术量位居全国首位,在国际上率先发明了“颈动脉闭塞的复合手术治疗”、“椎动脉闭塞的复合手术治疗”、“椎动脉支架再狭窄的手术治疗”等全新的手术方式,并在国际范围内广泛推广。中心的每一位医生都是“双枪将”——团队中的所有医均是兼顾手术治疗与介入治疗两面技术的双料医生。

病房位置:

宣武医院外科楼4层 (老病区)

宣武医院中国国际神经科学研究所大楼6层(新病区)

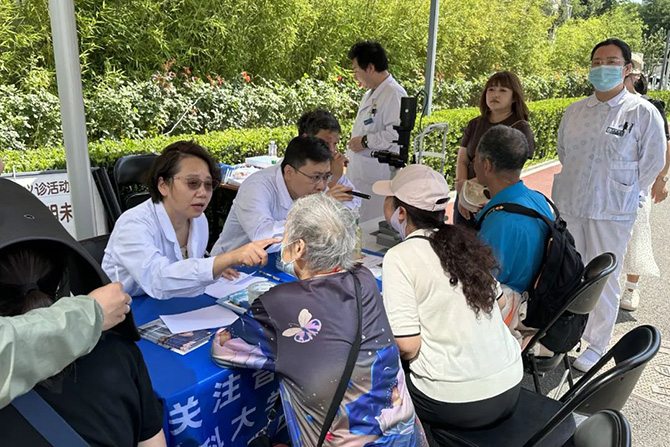

团队合影

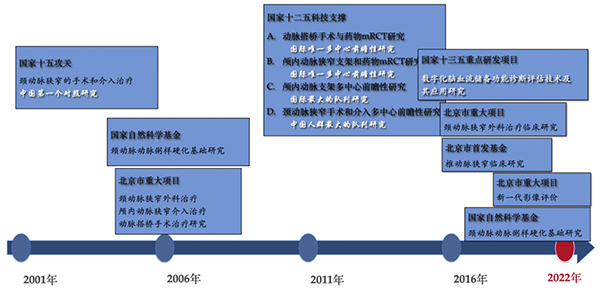

01 创业 历史与发展

2000年—2005年,最初的缺血组由李慎茂教授和李萌教授担任双组长,分别负责介入和外科的发展,还包括缪中荣、朱凤水和吉训明三位当时还略显稚嫩的医生,但逐步开展了颅外和颅内动脉狭窄的支架治疗、颈动脉内膜切除手术、颅内外动脉搭桥手术和急诊动脉内接触性溶栓等各类手术,大部分都是在中国最早的开创性工作。

02 发展 历史与发展

2005年—2011年,缺血组是一个只有6张病床的小专业组,缪中荣教授担任组长,焦力群、王亚冰相继加入团队,2011年底,缺血组正式扩编为20张床位的一个“主力”专业组;在这几年中,脑缺血外科和介入的技术逐渐成熟,并在国内大范围推广,形成一个快速发展阶段。

03 科学 历史与发展

2012年—2018年,2012年,缪中荣教授调动至天坛医院工作,缺血组增加了一批新的医生,谌燕飞、马妍、高鹏、杨斌医生陆续加入团队;这些年里,在临床技术愈发成熟的情况下,团队更加重视“科学”理念,从抛开个人技术喜好而科学的选择治疗方式,到完成一个个设计严谨的科学研究,我们要做的是科学与理性发展。

04 再创业 历史与发展

2019年,神经外科整体搬迁至中国国际神经科学研究所大楼(CHINA—INI),缺血组扩大到41张床位,主体留在神经外科的老病房,其目的是减少与神经内科的物理距离,建立全新的脑血运重建中心,并真正实现神经内外科的整合平台,在这个平台上,神经内外科医生仍然归属于各自的学科,但在同一个平台上共同完成医教研全面的工作。

医疗工作

缺血组是一个非常特殊的存在,隶属于神经外科的范畴,但治疗的疾病是缺血性脑血管病,临床工作的质量和数量在国内都是一流的, 2001年,我们全年只有40例手术或介入治疗;2023年,我们全年完成了近3500例诊治手术,1694例介入治疗,541例开放手术,1205例造影,是国际上经验最为丰富的团队之一。

科研工作

首都医科大学宣武医院脑血运重建中心一直非常重视科研工作,团队从国家十五科技攻关计划、十二五科技支撑计划、十三五重大研发项目,到国家自然科学基金、北京市重大科研计划等,获得国家、科技部、省部等各级课题的支持。近5年来,团队牵头上市前临床试验23项,包括国际多中心研究中国区牵头2项,还牵头组织发起32项研究者发起项目。团队的科研方向聚焦缺血性脑血管病的诊断、治疗和急救,专注于缺血性脑血管病的机制、临床和创新研究。团队在NEJM、 JAMA、Stroke等杂志上发表SCI文章近300篇。团队获得发明专利13项,实用新型专利7项,充分发挥了手术与介入兼顾的优势,在医工结合创新医疗方面做出积极的尝试。

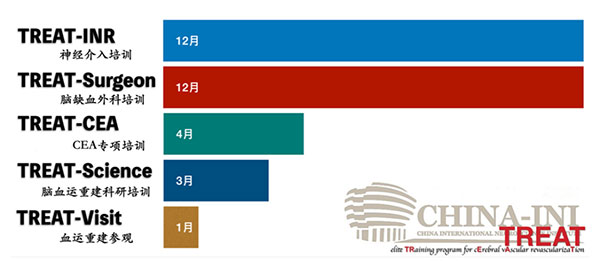

教学工作

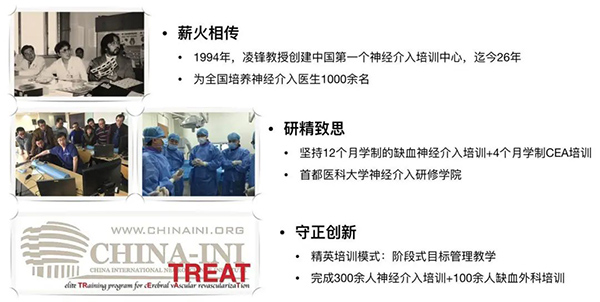

目前的缺血组是博士、硕士研究生的培养点和博士后流动站,拥有焦力群、马妍、王亚冰、高鹏、王韬等3位博士生导师和5位硕士生导师,同时,非常重视毕业后技能培训, 20多年来,我们一直坚持长学制严格规范的培训,包括神经介入12月培训期和CEA单项技术4月培训期。培训坚持“宜精不宜多”的思想,先后培养了400余位神经内科医生和100余位神经外科医生的培训。

2021年起,作为国家卫健委能力建设与继续教育中心神经介入专委会的主委单位,我们牵头组织了全国神经介入的“国招”,相信能够培养出更多、更好的专科医生。

2023年起,脑血运重建中心团队开始进行临床研究高级研修班培训招生,承担国家神经疾病医学中心的职责,帮助各级医院神经介入的医生掌握相应的临床试验与研究技能,推动医院临床科研的发展。

团队主要成员介绍

焦力群 教授、博士生导师

职称:主任医师

职务:宣武医院副院长、介入放射科主任、神经外科副主任,脑血运重建中心主任,兼任宣武医院济南医院院长。

博士生导师,毕业于山东医科大学,先后师从于朱树干教授和凌锋教授,获得神经外科硕士和博士学位,并在鲍圣德教授的指导下,在北京大学完成博士后研究。兼任《中国脑血管病杂志》主编、中国医师协会神经介入专业委员会副主委、国家卫健委能力建设和继续教育神经介入专家委员会主委、中国医药教育学会脑卒中血运重建专业委员会主委等。 临床擅长缺血性脑血管病的各种介入和手术治疗,包括颅内外动脉支架植入术、颈动脉内膜切除术、急性缺血性卒中机械取栓术、颅内外动脉搭桥术等,个人完成脑缺血介入及手术治疗逾10000例。先后主持科技部十二五、十三五科技计划、国家自然科学基金、北京市科委重大专项、首都发展基金等多项国家及省部级科研项目十余项。作为主编和主译出版3本专著,牵头制订国家卫健委颈动脉内膜切除手术指导规范等多个行业指南。发表国内核心期刊论文146篇,SCI收录杂志发表论文178篇,其中第一作者或通讯作者120篇(影响因子1001分),两篇大型多中心临床研究文章发表在顶级期刊JAMA杂志。

出诊时间:

周三上午(介入放射科专家门诊)

马妍 副教授、硕士生导师

职称:主任医师

职务:Yasargil显微外科训练中心主任

毕业于中国协和医科大学,现为首都医科大学宣武医院神经外科主任医师,Yasargil显微外科训练中心主任。主要从事缺血性脑血管病的诊断与治疗,擅长各种颅内、颅外动脉狭窄或闭塞性疾病的诊断和外科治疗,包括颈动脉内膜切除手术、颅内外血管搭桥手术等多种治疗方式,在慢性闭塞性脑血管病的复合手术治疗以及烟雾病的诊断治疗方面有丰富的经验。主持科技创新2030重大课题与北京市科学技术委员会课题,曾参与国家“十二五”科技支撑计划《缺血性脑血管病脑血运重建微创技术体系研究》和“十三五”国家重点科技支撑计划《数字化脑血流储备功能诊断评估技术及其应用研究》。以第一作者发表JAMA等SCI论文50余篇,主编主译著作4部。

出诊时间:

周一上午(神经外科专家门诊)

王亚冰 副教授、硕士生导师

职称:主任医师

博士学位,师从于凌锋教授,曾留学法国,现任首都医科大学宣武医院神经外科主任医师,缺血专业组主诊组长,硕士研究生导师。专业缺血性脑血管病,是手术和介入治疗的双面专家,每年在宣武医院完成各类手术和介入治疗超过600例。作为骨干参与国家科技部十二五、十三五研究,主持完成了国内颅内动脉狭窄介入治疗的多中心大样本队列研究—CRTICAS,先后发表10余篇SCI文章,在国际上首先报道了药物涂层球囊治疗椎动脉狭窄的治疗经验,发表在权威的JACC杂志。

出诊时间:

周二下午(神经外科专家门诊)

周五上午(神经外科颈动脉狭窄专病门诊)

高鹏 副教授、博士生导师

职称:主任医师

毕业于上海同济大学,师从于凌锋教授,获得博士学位。北京市科技新星,医学博士,国家教育部公派留学生,美国加州大学旧金山分校(UCSF)联合培养博士。对各类缺血性脑血管病的手术和介入治疗具有丰富的经验,包括颅内外动脉支架、颈动脉内膜切除和颅内外动脉搭桥手术等,迄今以第一作者或通讯作者身份,发表SCI论文20余篇,包括JAMA、Neurology、Stroke、JCBFM和Neurosurgery等。参编参议著作各一部。先后主持国家自然科学基金、北京市科委科技新星计划、国家卫健委能力建设和继续教育课题、北京市科技委员会计划课题以及首都医科大学培育基金项目各一项。荣获首都医科大学科学技术奖(二等奖)。参与国家“十二五”国家重点研发计划《缺血性脑血管病脑血运重建微创技术体系研究》和“十三五”国家重点研发计划《数字化脑血流储备功能诊断评估技术及其应用研究》。

出诊时间:

周四全天(介入放射科专家门诊)

职称:主任医师

毕业于首都医科大学,在凌锋教授的指导下获得神经外科硕士学位,曾留学奥地利,并受政府指派援疆工作1年。擅长颈动脉和颅内动脉狭窄和闭塞性疾病的诊断和血运重建治疗,包括颈动脉内膜切除手术、颅内外动脉狭窄支架成型术及颅内外血管搭桥术。负责国家“十二五”科技支撑计划课题《缺血性脑血管病脑血运重建微创技术体系研究》其分属课题—缺血性脑卒中颈动脉狭窄外科治疗的全国多中心登记注册研究,参与“十三五”国家重点科技支撑计划《数字化脑血流储备功能诊断评估技术及其应用研究》。

出诊时间:

周一下午(神经外科专家门诊)

职称:主任医师

毕业于军医进修学院,在周定标教授指导下获得神经外科博士学位,并在凌锋教授指导下完成博士后研究。尤其擅长于急性缺血性脑血管病、颅内静脉窦血栓的诊治。主持和参加包括国家自然科学基金、国家“十二五”科技支撑计划、“863”项目等研究工作,发表SCI论文十余篇。

出诊时间:

周一下午(神经外科专家门诊)

杨斌

职称:副主任医师

毕业于青岛大学医学院,获得博士学位,在凌锋教授指导下完成博士后研究。临床擅长颅内外动脉狭窄支架成形术、急性缺血性脑卒中机械取栓术及颈动脉内膜切除手术。参与国家及省级课题8项,发表论文20余篇,其中SCI收录15篇,主编及译著各1部,执笔专家共识1项。兼任北京市神经内科学会神经介入分会副主任委员,北京医师协会神经介入专科医师分会常务理事。

出诊时间:

周三上午:神经外科专家门诊

陈飞

职称:副主任医师

毕业于第三军医大学,先后师从于帅杰、张微微教授获得硕士和博士学位,在黄勇华教授指导下完成博士后研究,曾在瑞典乌普萨拉大学访问学习。主要从事缺血性脑血管病介入、脑小血管病方面的工作。兼任北京神经内科学会神经介入分会秘书、常委,中国卒中学会青年理事。主研中国博士后自然科学基金1项,参研国自然基金3项、863子课题1项。曾以第一作者发表7篇SCI。

出诊时间:

周一下午:23诊室 神经内科专家门诊

周三上午:8诊室 神经内科脑血管病门诊

周五上午:7诊室 神经内科脑血管病门诊

职称:副主任医师

毕业于首都医科大学,从事神经介入工作近40年,并在法国进修学习1年。兼任中国医师学会介入医师分会神经介入专业委员会委员、中华放射学会血管内治疗组神经介入专业委员会常委、北京市神经内科学会神经介入分会高级顾问。

出诊时间:周五上午(介入放射科专家门诊)

陆夏

职称:主治医师

2014年7月毕业于北京协和医学院(清华大学医学部)。2014年8月开始到宣武医院神经外科工作至今。期间于2018年完成全部PLANET课程(Pierre Lasjaunias Neurovascular Education Team Conference)并通过结业考试。2021年开始专注于缺血性脑血管病的诊治和研究工作。以第一作者发表论文多篇,其中SCI收录4篇。主编书籍1。

出诊时间:周四上午(介入放射科专科门诊)

王韬 副教授、博士生导师

职称:主治医师

博士生导师,医学博士,毕业于北京协和医学院(清华大学医学部)临床医学八年制。致力于颅内动脉狭窄、颈动脉狭窄和烟雾病等缺血性脑血管病的外科、介入及复合手术的诊疗。北京市科技新星,中国科协战略发展部科技智库青年人才,首都医科大学宣武医院英才种子。迄今以第一/通讯作者在JAMA、Stroke、Ageing Research Review, Aging and Disease、SVN、JNIS、Cochrane Reviews等期刊上发表SCI论文40余篇,参编书籍2部,获得专利授权8项。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金等8项课题。《Brain Circulation》和《中国脑血管病杂志》青年编委。北京医师协会神经介入专科青年医师分会理事,北京神经科学学会神经介入专业委员会委员,中国医药教育协会脑卒中血运重建专业委员会常务委员兼副秘书长,中国志愿医生。