医院新闻

宣医科创|焦力群教授团队公布症状性颅内动脉狭窄支架治疗与药物治疗长期随访结果

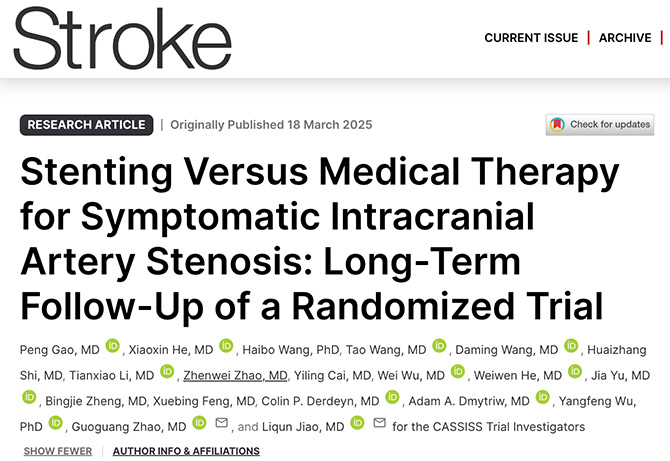

近日,首都医科大学宣武医院焦力群教授团队在国际卒中领域权威期刊Stroke在线发表研究论文“Stenting Versus Medical Therapy for Symptomatic Intracranial Artery Stenosis: Long-Term Follow-Up of a Randomized Trial”。该研究为中国原创的大型随机对照研究CASSISS的长期随访分析,聚焦于症状性重度颅内动脉粥样硬化性狭窄(ICAS)患者,评估在中位7.4年随访期内,支架联合药物治疗(PTAS+MT)与单纯药物治疗(MT)在预防卒中方面的真实长期疗效,结果显示在标准化药物治疗背景下,支架联合治疗并未带来额外临床获益。这一研究不仅为评估介入治疗的长期价值提供了高质量证据,也提示优化危险因素管理、精准识别高风险人群将是未来ICAS卒中预防策略升级的关键突破口。

该研究由首都医科大学宣武医院焦力群教授、赵国光教授担任通讯作者,高鹏主任医师、何晓欣博士研究生、王韬主治医师以及北京大学临床研究所汪海波研究员共同为第一作者。

症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄(ICAS),是造成缺血性脑卒中的重要病因之一。全球范围内,在美国ICAS占所有缺血性卒中成因的10%,而在中国高达近50%。先前的随机试验(SAMMPRIS、VISSIT和CASSISS)显示,在支架联合药物治疗症状性、重度ICAS患者无明显获益。但从长远随访来看,ICAS是否会从支架植入术中受益仍不明确。

2022年8月,JAMA公布了CASSISS试验早期随访结果(0-3年)。而CASSISS-FU试验延长了原CASSISS纳入患者的随访窗口,旨在明确长程随访期间(中位数7.4年),与单纯药物治疗(MT)相比,使用支架治疗联合药物治疗(PTAS+MT)在卒中长期预防获得的益处是否能抵消支架置入术的围手术期风险。

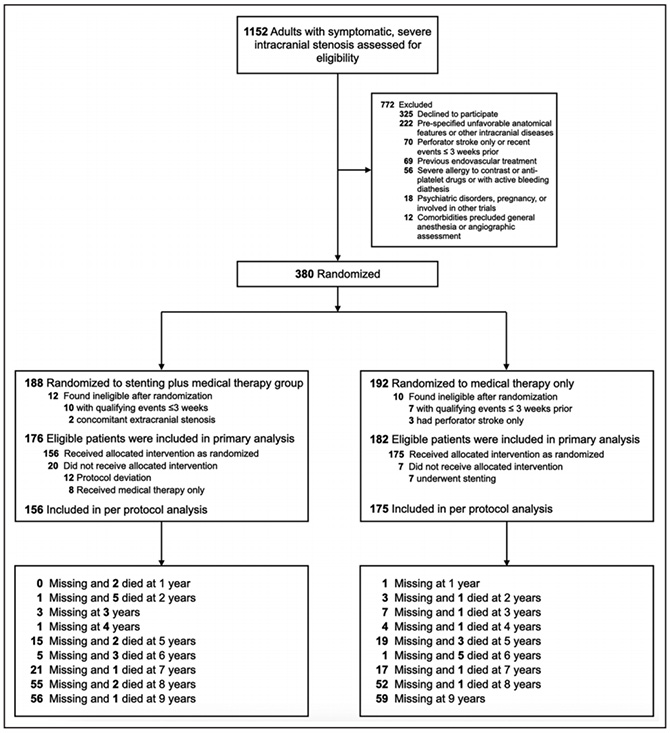

CASSISS-FU共纳入358例受试者,随机分配至支架治疗(PTAS)组176例和单纯药物治疗(MT)组182例,中位随访时间为7.4年,采用结构化访视、影像复查及盲法判读,确保研究严谨性。

CASSISS-FU研究流程图

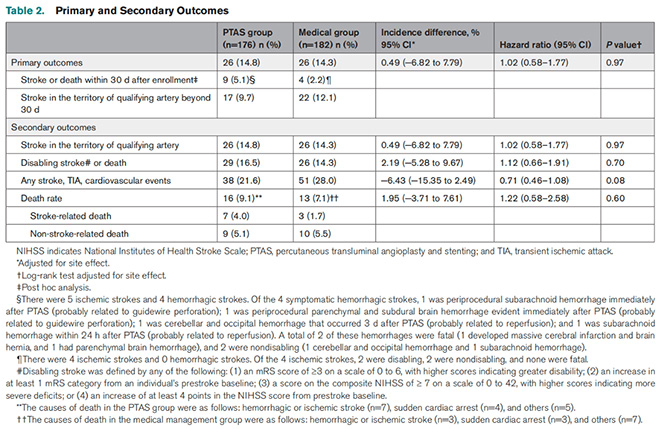

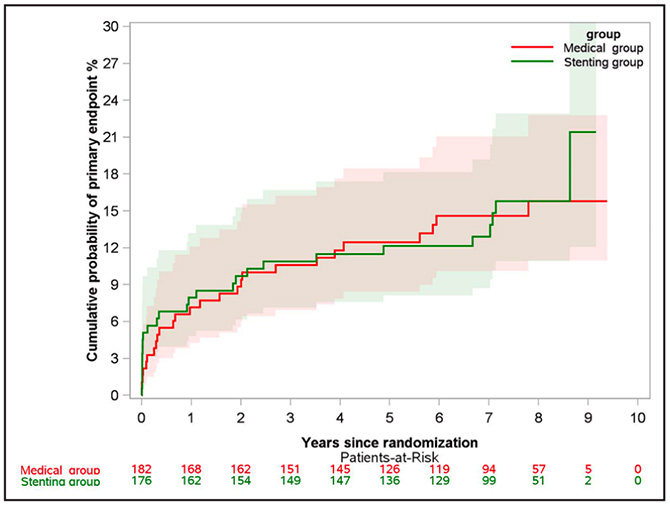

结果显示:主要终点事件(30天内卒中或死亡或超过30天发生同侧缺血性卒中)的分析显示两组间无统计学显著差异。次要终点事件分析中,责任血管供血区卒中的发生率在两组间无统计学差异;致残性卒中或死亡的发生率在两组间也无显著差异;在其他次要终点方面,两组死亡率差异均不显著。

主要终点结果和次要终点结果

主要终点事件累积概率(ITT集,30天内卒中或死亡或30天后同侧缺血性卒中发生率)

次要终点事件累积概率(ITT集,随访期间致残性或致死性卒中发生率)

综上所述,尽管延长了随访时间,支架治疗联合药物治疗(PTAS+MT)在治疗症状性重度颅内动脉狭窄(ICAS)方面并未显示出优于单纯药物治疗(MT)的优势。结果强调,药物治疗仍然是症状性严重颅内动脉粥样硬化狭窄患者进行卒中长期预防的重要治疗方法。