科室新闻

招募通知 | 中国硬膜动静脉瘘研究与管理协作组多中心招募

01 背景

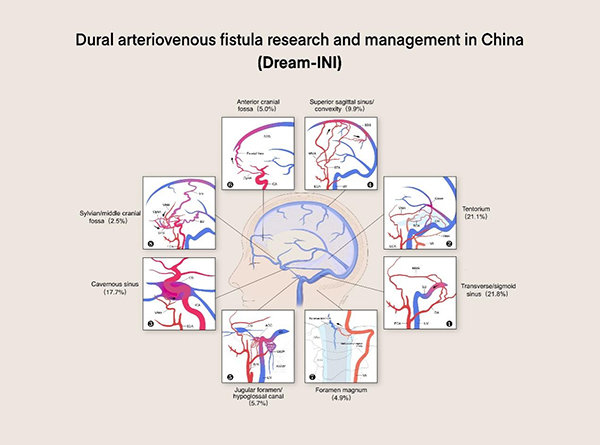

硬脑膜动静脉瘘(CDAVF)是指脑膜动脉与硬脑膜静脉窦和(或)蛛网膜下腔静脉之间的异常交通,CDAVF约占颅内动静脉畸形的10%~15%。随着影像学技术的发展,医生对CDAVF的认识以及人口老龄化的出现,CDAVF的发病率有逐渐上升的趋势,部分文献甚至指出其发病率在某些地区已呈现超越动静脉畸形的态势。目前,国际上已开展多项大型回顾性研究,其中部分研究的病例数超过1000例。例如日本的JR-NET研究和美国的CONDOR研究。这些研究对CDAVF进行了多方面的探讨,包括介入治疗效果、开刀治疗效果、CDAVF的复发风险因素及自然病程等,为进一步了解CDAVF的发病机制、临床特征及治疗策略提供了重要参考。然而,部分研究结果与临床实践中医生的经验判断存在一定差异,提示该疾病的异质性可能较高,需结合不同地区、种族与医疗水平进一步探讨其临床特性。相比之下,我国在CDAVF相关领域的研究尚处于起步阶段,缺乏多中心、大样本的系统性研究,对其流行病学特征、诊疗规范及预后评估尚无统一认识,亦缺乏权威的临床诊疗指南。这在一定程度上制约了该病在国内的规范化诊疗与科学管理。

硬脊膜动静脉瘘(SDAVF)是指供应硬脊膜的动脉与脊髓引流静脉形成异常连接,造成静脉高压性脊髓损伤。年发病率为5-10人/百万人/年,占脊髓血管畸形的70%。由于本病临床症状与影像学表现均缺乏特异性,临床上易出现误诊与漏诊。据本中心经验,SDAVF患者术后的改善是短暂的,超过50%的患者在术后2-4年症状还会缓慢持续加重,表现为下肢力量进一步下降,难以忍受的疼痛或麻木严重损害患者生活质量,而术前误用糖皮质激素的SDAVF患者预后则更差,因此,如何有效改善患者脊髓功能,已成为当前研究的重点方向之一。SDAVF的治疗周期长,需多学科长期管理。互联网技术的兴起为患者临床资料的实时同步提供了可能,有助于提升诊疗效率与患者管理质量。多中心协作研究模式将在未来医学发展中发挥越来越重要的作用,尤其对于新技术的推广及新药临床试验的开展具有不可替代的价值。因此,提高SDAVF的诊疗水平与规范化管理,亟需全国各级医疗中心的广泛参与和协同努力。

为推动我国CDAVFs/SDAVFs领域的临床研究、技术同步与规范管理,首都医科大学宣武医院牵头组建“中国硬脑/脊膜动静脉瘘研究与管理协作组”。本协作组旨在构建覆盖全国的多中心协作研究平台,深入开展我国人群中CDAVFs/SDAVFs的自然病史研究、临床诊疗模式分析及长期预后随访,推动疾病分类、分级与个体化治疗策略的建立,最终实现我国此类疾病的诊疗水平和患者预后的全面提升。

本中心拥有30余年DAVF治疗和研究经验,平均年治疗量整体超过200例,建立了国际首个SDAVF前瞻性队列研究(ClinicalTrials.NCT03192800),国内首个CDAVF回顾性队列研究(ClinicalTrials.NCT06543472),明确了CDAVF各个亚型的治疗特点及效果(Neurosurgery, 2024)(Journal of NeuroIntervent Surgery, 2024)(American Journal of Neuroradiology, 2025)(Stroke and Vascular Neurology, 2024/2025),以及宣武医院20余年的CDAVF整体数据库概述(Journal of NeuroIntervent Surgery, 2025);已建立国际首个前瞻性研究队列,明确了SDAVF术后转归的最高级别证据,发病年龄及术前脊髓损伤程度是影响患者预后的重要因素,然而,解剖治愈并不是SDAVF治疗的终点,我们发现约超过50%的病例出现晚期症状恶化(BMJ open, 2018/2022)。此外,因误诊而使用糖皮质激素的患者在术后1年mALS评分较未使用组平均升高1.02分(Spine,2020),显著差于未应用激素治疗的患者,这也是我们呼吁在排除血管病之前慎用激素的原因。对于骶尾部复杂病变,本中心基于血管构筑与胚胎发育特征提出了全新的病变分型体系(Journal of NeuroIntervent Surgery, 2024),帮助广大神经、介入医生更容易理解疾病的发生与相应的治疗策略取舍,开创性"经静脉穿刺逆行栓塞"技术(Journal of NeuroIntervent Surgery, 2024)成功治疗多例复杂病变,在降低手术难度的同时达到彻底治愈的效果,为同行提供了简单可行的全新方案。在诊断技术上,本中心神经外科与影像科合作开展国内首个利用时间分辨MRA诊断SDAVF的研究(European Journal of Radiology, 2023),诊断SDAVF的敏感性高达100%,瘘口定位准确率95.9%,可有效减少DSA检查中医患双方的放射性照射时间。随着MRA技术的普及,地方医院的诊疗水平也将在此项MRA技术的支持下显著提高。

在基础研究领域,本中心率先开展SDAVF脑脊液的蛋白组学研究,首次发现C4BPA(3046.9 ng/ml)与C1QA(2167.2 ng/ml)显著高表达(Journal of Neuroinflammation, 2022),其水平与总蛋白浓度呈强正相关(C1QA: R?=0.8021, p=0.0005;C4BPA: R?=0.7447, p=0.0013),提示补体系统异常激活在本疾病中的关键作用,同时还确定S100-β也可作为VHM与炎性脊髓病鉴别诊断标志物(The Spine Journal,2024),为减少误诊又提供了有效手段。本中心还通过肾动脉-脊髓背侧静脉搭桥手术创建了模拟SDAVF的大鼠模型(Neurosurgery,2024),病理学和分子学证实该模型高度模拟了临床中VHM的病例改变,为SDAVF的基础研究提供了强有力的工具。

现诚挚面向全国神经介入、神经外科等相关专业医疗机构发出邀请,欢迎有志于该领域研究与协作的单位加入协作组,共同参与中国硬脑/脊膜动静脉瘘多中心研究项目,携手推动我国在该疾病领域的科学研究与规范化管理迈上新台阶。

首都医科大学宣武医院前期DAVF相关代表性研究成果1-12

02 研究目标

* 构建覆盖全国的多中心临床研究平台;

* 系统收集中国CDAVFs/SDAVFs患者的临床、影像、治疗与随访数据;

* 描绘我国CDAVFs/SDAVFs的流行病学特征;

* 建立标准化诊疗路径和长期管理体系;

* 支持高质量学术成果产出与国际交流。

03 合作单位要求

1. 区域代表性强:优先覆盖华北、华东、华南、西南、西北、东北六大行政区域的重点高容量中心;

2. 病例资源充足:具备神经外科、神经介入等专业背景,年诊治CDAVFs/SDAVFs患者数量不少于10例;

3. 研究能力突出:拥有良好的临床研究管理经验、伦理审查能力及病例数据登记能力;

4. 团队结构完善:设有项目负责人、研究协调员,支持随访与数据质控;

5. 长期合作意愿:认同联盟建设理念,愿意共同推进大数据平台、指南编写、合作发表等。

04 联盟支持内容

* 提供统一CRF表及电子数据采集系统(EDC);

* 提供伦理材料模板与注册支持;

* 定期组织培训、案例研讨与专家讲座;

* 优先参与联盟主导的多中心研究与课题合作;

* 参与联盟学术成果的署名、发布及学术会议展示。

05 报名方式

请有意加入的中心附单位介绍发送至联盟秘书处邮箱以及完成调查问卷,我们将根据区域分布及中心条件进行遴选。

* 协作组组长单位:首都医科大学宣武医院

* 秘书:马永杰,杨城斌,苏新

* 联系邮箱: dreamini2025@163.com

* 联系人:

马永杰 15001388570(微信同号)

杨城斌 18511182357(微信同号)

苏新 18210685023(微信同号)

扫描二维码参与报名

专家简历

首都医科大学宣武医院

主任医师、教授、博士生导师,现任首都医科大学宣武医院神经外科主任。目前担任世界介入神经放射联合会(WFITN)执行委员,亚洲及大洋洲介入神经放射联合会(AAFITN)执行委员、中国医师协会神经介入专业委员会主任委员、中华医学会神经外科学分会常委,中国老年学学会心脑血管病专业委员会常务理事、北京医学会神经外科分会副主委、《中国脑血管病杂志》《中国微侵袭神经外科杂志》编委、《JNIS》中文版主编。多年来,一直从事脑与脊髓血管病的外科和介入治疗,在脑动脉瘤、颅脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。承担及完成“十三五”国家重点研发专项、国家自然科学基金项目等各级科研课题20项,在《JAMA Neurology》、《BRAIN》、《Annals of Neurology》等学术期刊发表论著170余篇,曾获国家科技进步二等奖,北京市科技新星、首都科技领军人才、国家级百千万人才称号。

专家简历

首都医科大学宣武医院

首都医科大学宣武医院 介入放射诊断治疗中心,主任医师、副教授,现任中华放射学会介入放射分会介入神经放射专业委员会副主任委员,中华医学会神经外科分会血管内治疗学组委员,中国医师协会神经介入专业委员会常委,中国医师学会介入分会神经专业委员会委员,北京市医学会神经介入分会委员,世界神经介入放射联合会高级会员。

参考文献

Su X, Ma Y, Song Z, et al. Dural arteriovenous fistula research and management in China (DREAM-INI): initial characterization and patient cohort outcomes. Journal of neurointerventional surgery. 2025.

Wang Y, Yang C, Wang J, et al. A Novel Rat Model of Venous Hypertensive Myelopathy Produced by Arteriovenous Bypass Plus Venous Stenosis. Neurosurgery. 2024;95(3):709-721.

Su X, Ma Y, Song Z, Ye M, Zhang H, Zhang P. Paediatric intracranial dural arteriovenous fistulas: clinical characteristics, treatment outcomes and prognosis. Stroke and vascular neurology. 2025;10(1):104-111.

Wang Y, Liu S, Hao H, et al. Laboratory parameters as diagnostic indicators in venous hypertensive myelopathy. The spine journal : official journal of the North American Spine Society. 2024.

Song Z, Ma Y, Tu T, et al. Angioarchitecture Classification and Treatment Modalities of Craniocervical Junction Arteriovenous Fistulas: A Cohort Study of 155 Patients. Neurosurgery. 2024;95(3):692-701.

Liu H, Song Z, Su X, et al. Safety and Efficacy of Combined Venous Sinus Balloon Protection Technique in transarterial Embolization of Low-and intermediate-grade Transverse-Sigmoid Sinus Dural Arteriovenous Fistulas: A Cohort of 161 patients. AJNR American journal of neuroradiology. 2025.

Su X, Gao Z, Ma Y, et al. Transarterial embolization for anterior cranial fossa dural arteriovenous fistulas: a retrospective single-center study. Journal of neurointerventional surgery. 2024;16(7):684-690.

Wang Y, Ma Y, Yang C, et al. Potential biomarkers of spinal dural arteriovenous fistula: C4BPA and C1QA. Journal of neuroinflammation. 2022;19(1):165.

Wang Y, Ma Y, Song Z, et al. Clinical and prognostic features of venous hypertensive myelopathy from craniocervical arteriovenous fistulas: a retrospective cohort study. Journal of neurosurgery. 2023;139(3):687-697.

Ma Y, Song Z, Wang Y, et al. Clinical features, treatment strategies and outcomes of craniocervical junction arteriovenous fistulas: a cohort study of 193 patients. Stroke and vascular neurology. 2024;9(1):18-29.

Yang C, Ma Y, Tian A, et al. Long-term outcomes and prognostic factors in patients with treated spinal dural arteriovenous fistulas: a prospective cohort study. BMJ open. 2022;12(1):e047390.

Ma Y, Hong T, Chen S, et al. Steroid-Associated Acute Clinical Worsening and Poor Outcome in Patients With Spinal Dural Arteriovenous Fistulas: A Prospective Cohort Study. Spine. 2020;45(11):E656-e662.