科室新闻

科室新闻 | 引领颅内动脉瘤介入手术迈入智能时代

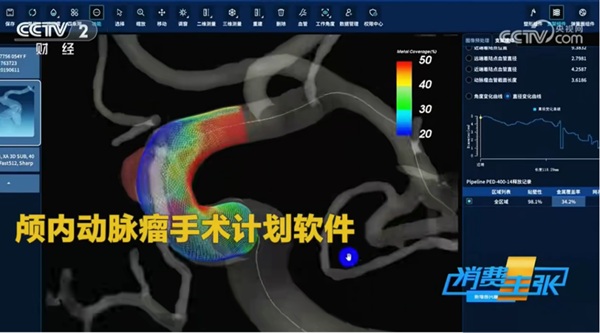

张鸿祺教授接受央视采访

3月20日黄金时段,首都医科大学宣武医院神经外科主任张鸿祺携最新研究成果“颅内动脉瘤手术智能化解决方案”亮相CCTV2《消费主张》特别企划“未来医疗”栏目。自2016年启动研发计划以来,张鸿祺带领跨学科团队以“解决临床痛点、重塑手术范式”为目标,开启了长达八年的颅内动脉瘤手术智能化攻关。

创新之源:从临床痛点到全球首创

颅内动脉瘤(intracranial aneurysm,IA)是颅内血管壁薄弱部分病理性膨出形成的血管瘤,被称为“人脑中的定时炸弹”,其破裂导致的致死致残率高达60%以上,而我国成年人群患病率高达7%,远超欧美国家。颅内动脉瘤介入手术中,微导管塑形是核心卡脖子的手术环节之一。传统人工操作的局限性大、难度高、医生学习周期漫长,是制约神经介入发展和大范围普及的主要痛点。在没有智能技术辅助的情况下,神经科医生仅能靠肉眼识别寻找最佳工作角度,靠手工进行传统的点对点“拉线式”二维测量,凭个人经验在脑海里对微导管形状进行一级弯的二维平面设计,且术者只能在没有任何辅助导引下进行塑形针和微导管的塑形,以及微导管的输送操作。传统的动脉瘤介入手术技术和经验无法实现标准化和可复制化,导致病人和术者集中在头部医院,难以下沉到基层,导致脑科手术供需严重不平衡。

面对这一痛点,张鸿祺团队协同复旦大学附属华山医院顾宇翔团队与强联智创研发团队深度合作,历时八年攻坚,成功研发出全球首款智能辅助颅内动脉瘤手术辅助技术——颅内动脉瘤手术智能化解决方案。

技术突破:源自“十三五”,三维智能重塑手术范式

2016年,张鸿祺联合中国人民解放军第四军医大学、北京市神经外科研究所、四川大学华西医院、南方医科大学珠江医院等全国各地20家不同级别的医院开展了科技部十三五重大专项《颅内动脉瘤破裂出血早期规范治疗和未破裂动脉瘤出血风险研究》。

在项目推进过程中,搭建中国颅内动脉瘤人群的多模态、全病程数据库成为重中之重。面对各医院的常规诊疗流程不尽相同、各子课题的研究方向各有侧重等问题科研团队不辞辛劳,通过多中心通力协作,最终归一化了全部数据采集的模板,形成了完整的中国人群颅内动脉瘤的专病数据库系统。为后续颅内动脉瘤相关的人工智能研究积累了极为丰富的数据资产,成为推动该领域科研进步的关键基石。

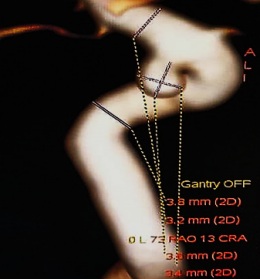

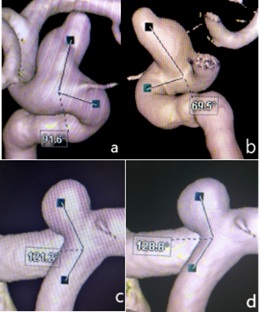

得益于数据采集时的归一化结构化的数据采集模板,节约了大量的数据核验和后处理时间,然而,患者诊疗信息中的影像数据包含CTA、MRA、DSA等多模态数据,当时临床上对动脉瘤的测量主要是医生手动测量为主(如图 1),与医生的个人经验和现场状态相关,极有可能导致动脉瘤测量的随机性增加或测量参数无法准确得到(如图 2),标准化处理不同模态影像数据成为了新的难点。借助人工智能算法的开发,对于各模态影像进行标准化的脑血管三维重建、自动化的动脉瘤三维测量,最终攻克了这一难关,对比医生的手工测量,AI测量的准确性和一致性有着明显提高,并且,之前通过手工二维测量无法完成的三维测量参数和很多复杂的衍生参数能够借助AI测量软件得以实现。为了验证AI算法的准确性,研发团队专门设计了不同的颅内动脉瘤标准模体进行测量验证,该项验证技术,已被写入了最新的行业标准——医疗器械软件的图形学测量功能的测试方法。

图 1

传统动脉瘤及血管测量

图 2

a-b:两名医师各自选择不同角度下测量,长度测量差异不大,角度测量出现近20°的偏差;

c-d:两名医师在相近的工作角度下测量入射角出现了近8°的偏差

自此,颅内动脉瘤的AI测量在临床应用层面,不仅推动了该疾病影像判读的自动化和标准化,形成了《颅内动脉瘤影像学判读专家共识》(2021年发表于“中国脑血管病杂志”),也为今后的颅内动脉瘤相关的各类AI软件的产品化打下了坚实基础,成为了底层算法支撑。

2018年,有了数据库和AI测量等底层算法支撑,张鸿祺团队联合国家神经疾病医学中心复旦大学附属华山医院顾宇翔团队,协同AI企业强联智创(北京)科技有限公司一起,联合研发颅内动脉瘤手术计划软件,力图解决颅内动脉瘤介入手术中的卡脖子关键技术——微导管塑形,以降低手术难度、提高手术标准化,并借助AI来更为准确的判断未破裂动脉瘤是否需要手术治疗。

颅内动脉瘤手术计划软件

2020年,张鸿祺牵头,联合复旦大学附属华山医院、南方医科大学珠江医院、温州市中心医院、临沂市人民医院、郑州大学第一附属医院、苏州大学附属第一医院,开展了颅内动脉瘤手术计划软件的上市前临床研究,采用严格的前瞻性、多中心、随机对照试验方案设计,研究结果显示在微导管首次到位成功率、5分钟内到位成功率、成功到位时间、微导管输送性和稳定性等各方面的表现,智能组均显著优于人工组,大幅提升了手术效果和安全性、缩短医生和患者术中X射线辐射时间、减少手术并发症。

2021年,颅内动脉瘤手术计划软件通过国家药监局创新医疗器械特别审批程序,于2022年10月正式获批全国首张AI治疗的NMPA创新医疗器械三类注册证。截至目前,该产品已成功入选北京市首台(套)重大技术装备目录、北京市新技术新产品(服务)目录和中关村创新医疗器械目录。

导管塑形机器人

2024年,智能塑形机器人以及一次性微导管塑形器研发完成,在治疗端形成了AI内核为驱动的新一代“全自动驾驶”手术机器人及配套手术耗材,通过“智能化+自动化”,实现动脉瘤介入手术治疗的AI术式升级,不仅是中国原创并取得国际和国内多项发明专利的授权,更是全球首创、开创AI辅助神经介入手术治疗的先河,填补国际空白。

临床价值:普惠医疗的实践典范

颅内动脉瘤手术智能化解决方案的应用,如同一把利刃,精准打破了神经介入手术长期以来存在的技术壁垒,有力推动优质医疗资源向下延伸,为医疗领域带来多维度的积极变革。

赋能基层医疗,提升整体水平:借助标准化流程,颅内动脉瘤手术智能化解决方案大幅降低了高难度神经介入手术的学习门槛。基层医生在其助力下,能够快速掌握复杂手术技巧,显著提升专业能力。这一转变有效缓解了 “大病挤三甲” 的困境,使更多患者无需长途奔波,在当地医疗机构即可获得高水平的医疗服务,优化了医疗资源的分配格局。

聚焦患者利益,促进经济减负:颅内动脉瘤手术智能化解决方案精准的微导管塑形提高了微导管一次性到位率,减少了术中反复推送对血管的刺激,降低动脉瘤破裂和术后并发症(如血栓形成)的发生率,降低了耗材使用数量及并发症处理费用,为患者经济与健康提供双重保障。

引领行业升级,开拓崭新未来:颅内动脉瘤手术智能化解决方案的应用,推动神经介入领域从传统的 “经验驱动” 模式,大步迈向先进的 “数据驱动” 时代。通过对人工智能算法的精准分析,手术决策更加科学、精准。这一变革为自动化手术时代的到来筑牢了根基,引领神经介入行业朝着智能化、高效化方向蓬勃发展。

未来蓝图:智能诊疗生态的持续拓展

从临床需求到技术落地,从单点突破到生态构建,宣武医院神经外科及合作团队将持续对颅内动脉瘤手术软件进行优化和升级,期待脑血管手术能够逐步实现 “无人驾驶”。通过不断拓展软件的功能,使其能够适应更为复杂多变的病情,进一步提升手术的安全性和有效性。同时,加大对软件的推广力度,让更多医院能够应用这一先进技术,造福更多的颅内动脉瘤患者。

颅内动脉瘤手术智能化解决方案的问世,是医疗领域的一次重大突破。它凝聚了宣武医院及众多合作团队的心血,为颅内动脉瘤患者带来了生的希望。在科技的不断推动下,这一软件将在未来的脑血管疾病治疗中发挥更为重要的作用,引领医疗行业迈向更加精准、高效、智能的新时代。