科室新闻

成果发表|张鸿祺李海峰团队发现静脉高压性脊髓病的脑脊液诊断标志物

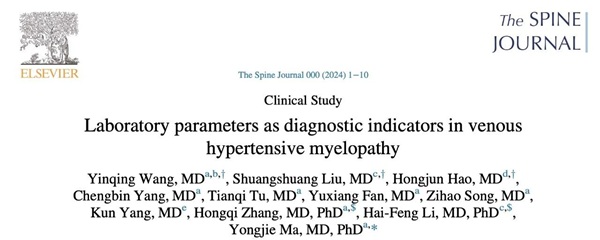

2024年12月3日,由首都医科大学宣武医院神经外科、神经内科及北京大学第一医院神经内科共同合作的静脉高压性脊髓病相关研究,题为“Laboratory parameters as diagnostic indicators in venous hypertensive myelopathy”在国际知名期刊《The Spine Journal》(中科院一区, IF:4.9)上发表。首都医科大学宣武医院神经内科李海峰教授、神经外科马永杰副研究员、张鸿祺教授担任通讯作者,首都医科大学宣武医院神经外科博士研究生王殷庆、神经内科博士研究生刘双双、北京大学第一医院神经内科郝洪军教授为共同第一作者。

关键词:硬脊膜动静脉瘘、静脉高压性脊髓病、脊髓炎、疾病诊断、生物标志物

静脉高压性脊髓病(venous hypertensive myelopathy,VHM)是硬脊膜动静脉瘘的主要病理生理过程。该病诊断的金标准是脊髓血管造影,但仍有大量文献报道该病易与炎症性脊髓病(如视神经脊髓炎、多发性硬化)混淆,误诊后若进一步应用糖皮质激素会导致疾病恶化。脑脊液检测可操作性强,易于推广。脑脊液生物标记物是多种炎症性脊髓病的临床诊断依据,但在静脉高压性脊髓病中尚无相关报道。

01 方法

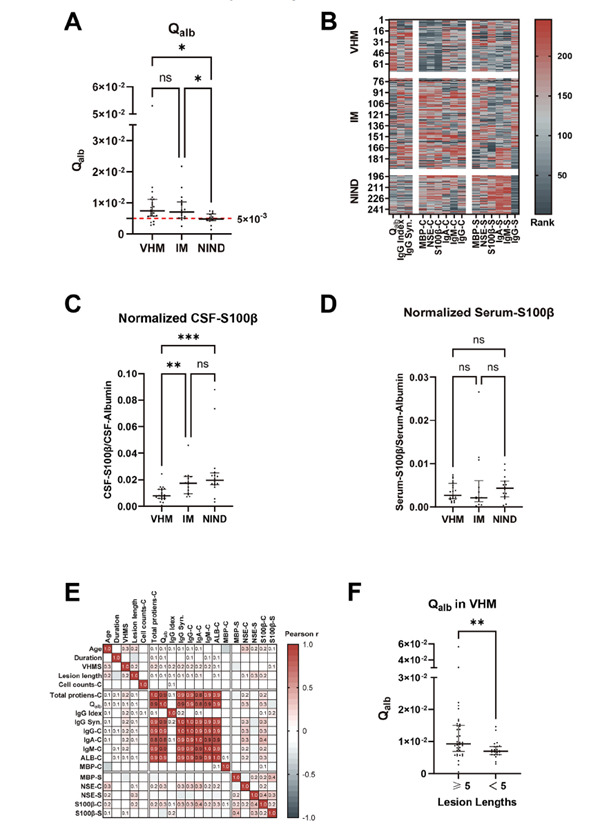

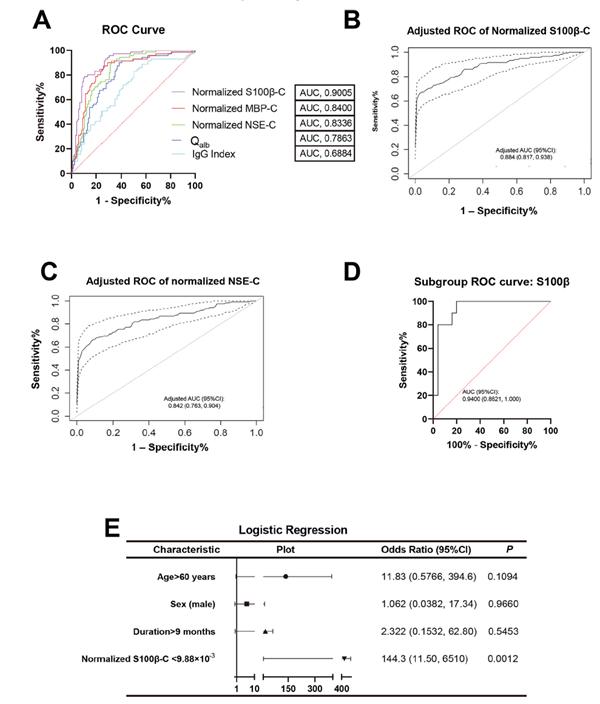

本研究纳入71例静脉高压性脊髓病患者(VHM),123例炎症性脊髓病患者(inflammatory myelopathy,IM),和53例非炎症性神经系统疾病患者(non inflammatory neurological disorders,NIND)。测定脑脊液和配对血清样品中的白蛋白、免疫球蛋白、寡克隆区带、NSE、MBP和S100β,通过标准曲线或公式计算血神经屏障通透性(Qalb)、IgG指数和IgG合成率。通过单变量分析、共线性分析、ROC曲线和多变量logistic回归分析评估各个标志物对诊断和鉴别诊断的价值。

02 研究主要发现

标准化的脑脊液S100β具有良好的诊断效能。VHM患者的脑脊液S100β水平显著低于IM组(中位数,0.28 vs. 0.40 μg/L,p< 0.0001)。经基线矫正后的ROC曲线分析显示,标准化脑脊液S100β可以较好的区分VHM和IM患者(AUC 0.884, 95%CI [0.817-0.938])。特别是在脑脊液寡克隆区带和磁共振血管流空影均为阴性特征的患者中,标准化脑脊液S100β的诊断效能有所提升 (AUC 0.9400, 95% CI [0.8621-1.000]),这对于一些难以鉴别的患者尤为重要。

血脑屏障受损是VHM的重要特征。VHM患者的脑脊液Qalb水平显著高于IM组(8.7 vs. 4.7,p< 0.0001)。在矫正年龄和性别影响后,VHM患者的血脑屏障破坏程度与IM患者相似(中位数 7.4 vs. 7.0,p> 0.9999),但均高于NIND组(中位数 4.8,p=0.0142)。如果没有炎症反应的其他证据,Qalb明显增高提示VHM可能性更大,而且IgG指数因公式假设Qalb正常而导致假性增高,但IgG指数增高不明显。本研究通过白蛋白标准化来减小血脑屏障破坏对后续结果分析的影响。

提出VHM患者的血脑屏障破坏存在时空性。S100β是神经损伤的标志性蛋白,主要在星形胶质细胞中分泌。本研究发现VHM患者的血清和脑脊液中S100β水平倒置,其血清中S100β水平显著高于IM患者(中位数 0.98 vs. 0.80 μg/L, p<0.0001),而在脑脊液中显著低于IM患者(中位数 0.28 vs. 0.40 μg/L, p=0.0036)。此外,我们还发现了脑脊液S100β水平与血脑屏障破坏程度(Qalb)正相关。基于此,我们认为脊髓静脉高压引起的血脑屏障破坏可能是一个时空渐进的过程,损伤顺序按照:血管内皮细胞→血管周围星形胶质细胞→神经元和其他神经胶质细胞。血管周围星形胶质细胞先于其他胶质细胞出现神经损伤,所以异常分泌的S100β可能首先在外周循环中被发现。而随着血脑屏障破坏程度加重,脑脊液中S100β也被动增高。

图1 各指标的单因素和共线性分析

图2 各指标在VHM和IM患者中的鉴别诊断效能分析

共同第一作者

王殷庆

福建医科大学附属协和医院

住院医师

首都医科大学宣武医院神经外科2020级博士研究生,导师:张鸿祺教授。现就职于福建医科大学附属协和医院神经外科,主要从事脊髓血管病的相关基础研究。迄今以第一作者在《Journal of Neuroinflammation》、《Neurosurgery》、《Journal of Neurosurgery》、《Spine Journal》、《Spine》等期刊发表SCI论文7篇。主持国家自然科学基金青年项目1项、省级课题1项。

共同第一作者

刘双双

首都医科大学宣武医院

2024级神经病学

博士研究生

首都医科大学宣武医院2024级神经病学专业博士研究生,导师:李海峰教授。主要从事寡克隆区带、血神经屏障通透性、IgG指数、IgG合成率和细胞因子等在神经系统疾病诊断和预后相关的临床研究。

共同第一作者

郝洪军

北京大学第一医院神经内科

主任技师

现任北京大学第一医院神经内科神经免疫项目负责人。主要从事神经免疫性相关疾病的实验检验诊断工作。目前担任中国科学院生物物理研究所客座研究员、中国免疫学会自身免疫分会委员、北京免疫学会理事、中国卒中学会免疫分会委员、北京神经内科学会基础与转化医学分会常务委员、中国医药生物技术协会生物诊断技术分会常务委员、白求恩精神研究会检验医学分会常务理事、中国老年医学学会检验医学分会委员、中国研究型医院学会互联网医院分会神经疑难病研究组委员。《中华医学杂志》、《中华内科杂志》、《中国现代神经疾病杂志》、《中国神经免疫学和神经经病学杂志》、《临床检验杂志》、《中华检验医学杂志》特约审稿专家、《中华诊断学电子杂志》编委。作为主要成员参加过十多项国自然课题、三项国家重点重大课题,自参加工作后以第一作者、通讯作者或主要完成者身份在国内外核心期刊发表论文150余篇(其中,SCI 60余篇)。

通讯作者

马永杰

首都医科大学宣武医院

神经外科 副主任医师

副研究员 讲师

博士毕业于首都医科大学,师从于国内著名神经外科专家张鸿祺教授、凌锋教授。中国人体健康促进会临床神经科学转化委员会委员,中国神经介入创新转化联盟秘书长;中国医师协会神经介入专业委员会秘书;中国医师协会神经修复专业委员会神经免疫学组委员;北京医师协会神经介入青年分会副会长;北京医师协会神经修复专科青年医师分会副会长;获评首都医科大学宣武医院十佳青年,首届“继宗杯”复合神经外科手术大赛全国一等奖,全国神经外科医师临床诊疗能力大赛全国一等奖,2019年世界神经外科联合会青年神经外科医师奖。主持国家自然科学青年基金1项,北京市医管局培育项目1项,国家卫健委青年科学家课题1项,宣武医院神经外科脑血管病创新中心负责人,北京市医管中心青年创新工作室负责人,发表SCI文章24篇(Neurosurgery、Journal of Neurointerventional Surgery、Stroke and Vascular Neurology等),累计影响因子超100分,主译专著1部,参编著作3部,授权国家发明专利5项。

出诊时间

周五上午(专家门诊)

通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经内科 主任医师

教授 博士生导师

现任首都医科大学宣武医院神经内科副主任。研究方向:神经免疫学和神经肌肉疾病。主持完成国家自然科学基面上项目2项,现在主持国家自然科学基金“源于临床实践的科学问题探索研究”专项1项,作为骨干在研国家自然科学基金International Collaboration Fund for Creative Research Teams-Science Fund for Global Challenges and Sustainability重大项目1项。第一/通讯作者发表学术论文198篇,包括NEJM、Lancet、JAMA、Lancet Neurology、JACC、Eur Heart J等国际知名学术期刊的短文14篇和其他SCI论文36篇。担任《国际神经病学神经外科学杂志》、《中国临床神经科学杂志》、《中国神经免疫学和神经病学杂志》、《临床神经病学杂志》、《国际脑血管病杂志》、《中国现代神经疾病杂志》、《中风与神经疾病杂志》、《Journal of Neuroimmunology》编委和《中华神经科杂志》通讯编委。

出诊时间

周一晚(特需门诊)、周二下午(专家门诊)、周四上午(特需门诊)、周六上午(特需门诊)

通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师 教授

博士生导师

现任首都医科大学宣武医院神经外科主任。目前担任世界介入神经放射联合会(WFITN)执行委员,亚洲及大洋洲介入神经放射联合会(AAFITN)执行委员、中国医师协会神经介入专业委员会主任委员、中华医学会神经外科学分会常委,中国老年学学会心脑血管病专业委员会常务理事、北京医学会神经外科分会副主委、《中国脑血管病杂志》《中国微侵袭神经外科杂志》编委、《JNIS》中文版主编。多年来,一直从事脑与脊髓血管病的外科和介入治疗,在脑动脉瘤、颅脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。承担及完成“十三五”国家重点研发专项、国家自然科学基金项目等各级科研课题20项,在《JAMA Neurology》、《BRAIN》、《Annals of Neurology》等学术期刊发表论著170余篇,曾获国家科技进步二等奖,北京市科技新星、首都科技领军人才、国家级百千万人才称号。

出诊时间

周二晚(特需门诊)