科室新闻

成果总结|宣武医院神经外科脑脊髓血管病中心2024年度DAVF研究系列发表汇总

在过去的2024年,宣武医院神经外科脑脊髓血管病中心硬脑膜动静脉瘘(DAVF)研究系列团队在张鸿祺教授、张鹏教授带领下,共发表文章22篇,其中SCI文章19篇,包括:Q1区7篇;Q2区7篇;Q3区5篇;另发表中文核心期刊文章 3篇;在2025年开工之际,我们将22篇文章的精华进行总结汇报,以飨同道。

1、经动脉栓塞治疗前颅窝硬脑膜动静脉瘘:单中心回顾性研究

Transarterial embolization for anterior cranial fossa dural arteriovenous fistulas: a retrospective single-center study.

前颅窝硬脑膜动静脉瘘(ACF DAVFs)的传统一线治疗方式是开颅治疗。随着血管内治疗技术的进步,经血管内治疗ACF DAVFs可能取得良好疗效。本研究回顾分析了采用经动脉栓塞(TAE)作为一线治疗的ACF DAVFs患者的临床及影像学结局。在20年的研究期间,87.0%(40/46)的患者接受TAE作为一线治疗。共40例患者接受TAE作为一线治疗,最常使用的动脉入路为脑膜中动脉和眼动脉,其次为蝶腭动脉。治疗相关并发症发生率较低,仅1例患者(2.5%)出现视网膜缺血。TAE的即刻完全闭塞率达82.5%。其中2例患者因栓塞不完全而需接受手术治疗。随访率达90%,1例患者因视网膜缺血导致症状加重。尽管接受DSA随访的患者不足50%,但无复发病例报告。本研究表明,在40例ACF DAVFs患者中,TAE具有较高的安全性和有效性,可作为外科开颅及经静脉栓塞的可行替代方案。然而,不同治疗方法的疗效对比仍需进一步研究。

2、193例颅颈交界区动静脉瘘的临床特点、治疗策略及预后的队列研究

Clinical features, treatment strategies and outcomes of craniocervical junction arteriovenous fistulas: a cohort study of 193 patients

颅颈交界区(CCJ)动静脉瘘(AVFs)很少见。目前治疗不同血管构筑动静脉瘘的策略需要澄清。本研究旨在分析血管构筑与临床特征之间的相关性,分享我们治疗该疾病的经验,并确定与蛛网膜下腔出血(SAH)和不良预后相关的危险因素。回顾性分析我们神经外科中心连续198例CCJ AVF患者的临床资料,患者的平均年龄为56岁(IQR 47-62岁)。大多数患者为男性,计166例。最常见的临床表现为SAH(52.0%),其次为静脉高压性脊髓病(VHM)(45.5%)。采用累积总和法分析显微外科学习曲线,转折点为第70例,术后出血量明显低于术前(p=0.034)。在最后一次随访中,有155名(78.3%)患者的预后良好(改良Rankin量表 mRS<3)。年龄≥56(OR 2.038,95% CI 1.039-3.998,p=0.038),VHM为临床表现(OR 4.102,95% CI 2.108-7.982,p<0.001)和治疗前mRS≥3(OR 3.127.95% CI 1.617-6.047,p<0.001)与不良预后显著相关。提示年龄越大,VHM发病率越高,治疗前功能状态越差,预后越差。

3、儿童颅内硬脑膜动静脉瘘:临床特征、治疗效果及预后

Paediatric intracranial dural arteriovenous fistulas: clinical characteristics, treatment outcomes and prognosis.

与成人硬脑膜动静脉瘘(DAVFs)相比,儿童DAVFs具有独特的临床表现,治愈率较低,且预后较差。然而,由于样本量有限,关于儿童DAVFs的长期预后及随访数据尚缺乏系统性描述。本研究回顾分析了2002至2022年间,作者所在机构连续收治的43例儿童DAVFs患者的临床资料。根据Lasjaunias分类标准,依据预后差异将患者分为婴儿型(infantile type)与非婴儿型(成人型及硬脑膜静脉窦畸形(DSM))DAVFs。根据Lasjaunias分类,本研究共纳入18例成人型DAVFs、17例婴儿型DAVFs及8例DSM。与非婴儿型DAVFs相比,婴儿型DAVFs需要更多次治疗,治愈率更低,预后更差。其中8例(22.9%)患者死亡。结果表明大多数成人型DAVFs和DSM通过血管内治疗已能取得良好疗效,预后较佳。然而,婴儿型DAVFs的治疗仍面临巨大挑战,且预后较差,需进一步探索更有效的治疗策略。

4、155例颅颈交界区动静脉瘘的血管构筑分型及治疗方式的队列研究

Angioarchitecture Classification and Treatment Modalities of Craniocervical Junction Arteriovenous Fistulas: A Cohort Study of 155 Patients

颅颈交界区(CCJ)动静脉瘘(AVF)是一种罕见的疾病。CCJ AVF的临床表现和治疗策略的多样性源于其血管构筑的差异。我们的研究旨在根据其血管构筑对CCJ AVF进行分类,并探讨不同CCJ AVF类型的相关临床特征和治疗方式。本研究纳入155例患者,平均年龄56岁,共罹患165处CCJ AVF。我们的分类确定了4种不同的CCJ AVF类型:硬膜外AVF(19 [11.5%]),硬膜AVF(98 [59.4%]),神经根AVF(33 [20.0%])和髓周AVF(15 [9.1%])。进一步的分类是根据是否存在软膜供血动脉。硬膜AVF患者主要表现为静脉高压性脊髓病,而其他类型的CCJ AVF患者表现出更高的蛛网膜下腔出血发生率(P=0.012)。CCJ AVF可以根据瘘口位置和供血动脉进行鉴别。目前,显微手术是CCJ AVF的首选治疗策略,而介入栓塞在具有特定血管构筑的病例中或作为显微手术前的预处理措施起着独特的作用。

5、位于大脑镰的硬脑膜动静脉瘘:病例系列和系统回顾

Dural arteriovenous fistulas in the falx cerebri: case series and literature review.

大脑镰硬脑膜动静脉瘘(DAVFs)罕见,文献报道较少,且可能与大脑镰静脉窦/静脉丛相关。虽然大脑镰静脉窦/静脉丛通常被认为是正常的静脉结构,但在某些病变中,其解剖及功能可能与胎儿期残存的大脑镰静脉窦存在差异,表现出病理性特征。本研究回顾性分析了2002至2022年间单中心收治的大脑镰内DAVF患者,并收集人口学数据、瘘口特征、治疗策略、临床预后及瘘口闭塞情况,同时对相关文献进行系统回顾,以探讨该病变的临床特征及治疗效果。结果显示该病变通常表现为侵袭性病灶,治疗策略主要包括直接手术或经动脉栓塞。然而,由于目前长期DSA随访数据缺乏,尚无法确定血管内治疗的治愈率及复发率。未来需进一步研究,以探讨大脑镰静脉窦/静脉丛在该类DAVFs发生发展中的作用,并优化治疗策略。

6、显微手术治疗岩上窦硬脑膜动静脉瘘

Microsurgical treatment for superior petrosal sinus dural arteriovenous fistulas.

岩上窦(SPS)硬脑膜动静脉瘘(DAVFs)是天幕区DAVF中较常见的一种类型,在某些情况下需要显微外科干预。本研究旨在分析术中观察岩上静脉(SPV)属支特点,探讨其与临床症状及静脉引流模式的关系。本研究为回顾性分析,纳入2014至2022年间在某单一医疗机构接受显微外科手术治疗的34例SPS DAVF患者。研究收集并分析患者的静脉引流模式、主要临床症状及术后治疗效果。结果显示SPS DAVFs的血管内治疗存在一定风险,而标准乙状窦后开颅手术可提供良好的临床预后和高治愈率。在幕下静脉引流的病例中,主要动脉化的SPV属支为小脑脑桥裂静脉,并与脊髓静脉高压相关症状密切相关。在幕上静脉引流的病例中,主要动脉化的SPV属支为桥脑三叉静脉,并常见颅内出血。本研究进一步强调了静脉引流模式在SPS DAVF诊断与治疗决策中的重要性,并提供了外科治疗的有力依据。

7、中颅窝非海绵窦硬脑膜动静脉瘘:20年治疗经验

Middle cranial fossa non-cavernous sinus dural arteriovenous fistulas: 20 years of experience.

非海绵窦(CS)型硬脑膜动静脉瘘(DAVF)累及蝶骨的病例极为罕见。由于中颅窝区域静脉系统结构复杂且变异性高,这类病变容易相互混淆。本文通过大规模回顾性研究,系统分析中颅窝非CS型DAVF的临床特征,并结合文献回顾,探讨该病变的解剖特征及治疗策略。本研究共纳入26例中颅窝非CS型DAVF患者,其中:15例病变累及蝶骨小翼,11例累及蝶骨大翼。结果表明绝大多数患者可通过血管内治疗实现治愈。然而,对于外侧海绵窦型DAVF,由于该病变通常与海绵窦之间无直接连接,因此经静脉途径治疗往往难以实施。对于少数复杂病例,可能仍需手术结扎引流静脉以达到治愈目的。

8、孤立窦型硬脑膜动静脉瘘:单中心44例患者治疗经验

Isolated sinus dural arteriovenous fistulas: a single-center experience in 44 patients.

孤立窦型硬脑膜动静脉瘘(DAVFs)是一种罕见且独特的DAVF亚型,目前大多仅见于个案报道或小规模病例系列。针对该类型DAVF的最佳治疗策略仍存在争议。本研究旨在通过单中心大规模病例队列,进一步探讨孤立窦DAVF的治疗效果,为临床实践提供更有力的证据。本研究为回顾性分析,纳入2002至2022年间某单一医疗中心收治并接受治疗的孤立窦DAVF连续病例。研究重点分析患者的临床表现、血管造影特征、治疗策略、临床及影像学预后,并评估治疗相关并发症。本研究共纳入44例患者,其中男性31例。本研究表明,孤立窦DAVF主要可通过动脉途径结合Onyx栓塞剂实现高效治疗,其治愈率较高,且通常无需延迟闭塞。对于动脉入路受限或无法完全闭塞的患者,经静脉途径及手术可作为有效替代治疗手段。

9、海绵窦硬脑膜动静脉瘘分类方案的建议和基于血管构筑的治疗策略:116例队列研究

Proposal of a Classification System of Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistulas and Treatment Strategies Based on Angioarchitecture: A Cohort Study of 116 Patients

海绵窦(CS)硬脑膜动静脉瘘(DAVFs)一般采用经静脉栓塞治疗,但治疗细节尚需进一步明确。我们提出CS-DAVF的分类,可以帮助制定血管内治疗策略。根据CS累积范围和引流方式将CS-DAVF分为7类。对我院2012-2021年CS-DAVF患者的血管构筑、临床特征、治疗策略和结局进行了总结和分析。在116例CS-DAVF患者中:1型71例(61.2%);2型9例(7.8%);3型18例(18.5%);4型2例(1.7%);5型8例(6.9%);6型3例(2.6%);7型5例(4.3%)。伴海绵间窦或岩下窦引流在1型和6型中相对少见(P<0.001和P<0.001);伴基底静脉丛引流在2型,5型和7型中更为普遍(P=0.019)。岩下窦闭塞多见于2型、3型和5型(P=0.005)。眼部/眼眶症状为CS-DAVF最常见首发症状和入院时伴有症状,分别为64例(55.2%)和104例(89.7%)。在这项研究中,108名患者(93.1%)接受了血管内治疗。根据累积CS范围和引流模式提出的分类方案可以帮助制定经静脉栓塞的治疗策略。

10、翼腭窝骨内型硬脑膜动静脉瘘

An Intraosseous Pterygopalatine Fossa Dural Arteriovenous Fistula.

骨内型硬脑膜动静脉瘘具有独特的解剖特点,其瘘口位于骨髓腔内,而非传统意义上的硬脑膜内,尽管硬脑膜血管仍然穿行其中。研究指出,仅限于骨髓腔内的动静脉瘘才应被定义为骨内型DAVF,而那些仅表现为侵蚀骨质或位于骨性孔道内的传统型DAVF,不应归入此类。然而,由于定义上的模糊性,该病变在临床上的认知较为有限,导致相关病例报道极为稀少。三维或四维数字减影血管造影(3D/4D DSA)对于明确瘘口位置及制定治疗方案至关重要。本文报道了一例位于翼腭窝周围的骨内型DAVF,并采用经静脉路径进行治疗,以期为该病变的诊断和治疗提供新的思路。

11、硬脑膜动静脉瘘的血管构筑:瘘点的定义

Angioarchitecture of Dural Arteriovenous Fistulas: Definition of Fistulous Points.

由于硬脑膜动静脉瘘(DAVF)的组织病理学研究较为匮乏,其血管构筑特征仍存在一定争议。根据不同研究观点或DAVF类型,瘘口可能位于静脉窦本身、静脉窦与大脑皮层静脉的交汇处、静脉窦周围的血管结构,甚至位于骨组织内。深入理解DAVF复杂的动静脉分流解剖结构对于安全、有效地管理该病变至关重要。研究已证实,硬脑膜动脉可与裂隙状静脉发生吻合,并通过这些静脉连接至少≥1条位于受累静脉窦附近的硬脑膜静脉。与传统认为的动脉直接引流至静脉窦不同,DAVF的引流通常在进入静脉窦前涉及≥1条静脉承担引流功能。在解剖结构上,动脉逐渐分支并变细,而静脉则接受分支汇入,导致管腔增粗。在本例中,我们定义“瘘口点”为供血动脉从粗变细、引流静脉从细变粗的过渡区域,并基于超选择性血管造影对其进行了影像学描述,以进一步阐明DAVF的血管构筑特点。

12、一例不同寻常静脉引流模式的孤立窦硬脑膜动静脉瘘

An isolated Sinus Intracranial Dural Arteriovenous Fistula with Unusual Drainage Pattern.

孤立窦型硬脑膜动静脉瘘(DAVF)指病变静脉窦两端均发生闭塞的DAVF类型。由于孤立窦的静脉引流反流至大脑皮层静脉,所有孤立窦DAVF均属于Borden Ⅲ型或Cognard Ⅲ/Ⅳ型。该病变的静脉引流通常涉及颞枕部皮层静脉、岩上窦及岩静脉的属支。然而,累及髓周静脉系统的引流静脉极为罕见。本文报道了一例Cognard V型孤立窦DAVF,并成功采用球囊导管联合Onyx栓塞。

13、一例单独由大脑前动脉远端硬膜支供血的大脑镰硬脑膜动静脉瘘

A Dural Arteriovenous Fistula in the Falx Cerebri Solely Supplied by the Distal Dural Supply of the Anterior Cerebral Artery

大脑镰硬脑膜动静脉瘘(DAVF)极为罕见,并可能与大脑镰静脉窦相关。大脑前动脉的远端硬脑膜供血主要来源于胼周动脉,其分支可供应大脑镰游离缘。治疗策略对于完全由大脑前动脉远端硬脑膜供血的镰部DAVF,相比血管内治疗,手术治疗可能更为合适。本文报道了一例罕见的完全由大脑前动脉远端供血的大脑镰DAVF,最终采用手术结扎引流静脉进行治疗,并取得良好效果。

14、眶内动静脉瘘:病例系列和系统回顾

Intraorbital Arteriovenous Fistulas: Case Series and Systematic Review.

眶内动静脉瘘(AVF)是一种极为罕见的颅内动静脉瘘亚型,其眼部症状类似于海绵窦硬脑膜动静脉瘘(CSDAVF)或颈动脉海绵窦瘘(CCF),但视觉预后往往更差。为深入了解该病的治疗方式及临床特点,作者开展了一项病例系列研究,并对眶内AVF相关文献进行了系统性回顾,以探讨其治疗策略并加深对该罕见病变的认识。本研究共纳入7例本中心病例,并从35篇文献中收集到41例眶内AVF的报道。结果显示经眼动脉行动脉途径栓塞具有较高的致盲风险,且治愈率较低,因此需谨慎选择。相较之下,经静脉治疗(包括传统经静脉路径、手术暴露静脉引流途径及直接穿刺引流静脉)已成为眶内AVF的首选治疗方式,并在多数病例中取得了良好的治疗效果。

15、伴软脑膜动脉供血的硬脑膜动静脉瘘:综述

Intracranial dural arteriovenous fistulas with pial arterial supply: A narrative review.

颅内硬脑膜动静脉瘘(DAVF)是一种相对复杂的颅内血管病变,其临床表现和治疗策略受多种因素影响,存在较大差异。尽管当前颅内DAVF的治愈率较高,但其病因和发病机制仍未被完全阐明。特别是对于伴有软脑膜动脉供血的DAVF,其治疗策略仍存在争议,对其病理生理机制的认识也相对有限。本文通过对软脑膜动脉供血的DAVF相关文献进行简要回顾,并结合作者所在医疗中心的治疗经验进行探讨。未来,大规模回顾性队列研究及前瞻性研究有望进一步深入揭示该类病变的发病机制,并优化其治疗策略。

16、141例海绵窦硬脑膜动静脉瘘的临床特点、治疗和预后

Clinical features, treatment, and outcomes of cavernous sinus dural arteriovenous fistulas: a cohort study of 141 patients

海绵窦(CS)区是硬脑膜动静脉瘘(DAVF)的常见部位。在这项研究中,我们收集2002~2021年CS-DAVF患者的病历资料进行分析,共纳入141例患者(平均年龄55岁,男性46例)。眼部/眼眶症状是最常见的始发症状,有84例(59.6%)患者首先出现此症状。以眼部/眼眶症状为首发症状的表现与岩下窦血栓形成有关(p=0.032)。以头痛/头晕、耳鸣/颅内杂音为首发症状的患者常伴有蝶顶窦/大脑中浅静脉引流(p=0.011)。其中131例(92.9%)接受了血管内治疗,114例(87.0%)接受了静脉栓塞。栓塞材料以Onyx(92.4%)、弹簧圈(74.8%)最多。术中及术后并发症17例(13.0%),出院6个月内痊愈11例(64.7%)。DAVF静脉引流方式对首发症状有重要作用,经静脉栓塞使用Onyx或Onyx合并弹簧圈是主要的治疗方法。

17、孤立窦型硬脑膜动静脉瘘引起的突发下肢无力

Sudden lower extremity weakness caused by an isolated sinus intracranial dural arteriovenous fistula.

本病例为罕见的孤立窦型硬脑膜动静脉瘘(DAVF),其静脉引流至脊髓髓周静脉系统,导致脊髓病变。当影像学表现提示高位颈髓及脑干肿胀,并伴有流空现象时,应高度怀疑硬脑膜动静脉瘘的可能性。

18、一例继发于岩斜区脑膜瘤的硬脑膜动静脉瘘:临床启示

A case report of dural arteriovenous fistula with concomitant petroclival meningioma: clinical implications

脑膜瘤与硬脑膜动静脉瘘(DAVF)常同时存在,可能与以下机制相关:肿瘤直接压迫、侵犯或导致静脉窦血栓形成,进而引发静脉高压,或通过调控血管生成因子的高表达,直接诱导DAVF的形成。因此,DAVF的临床表现多样,且若合并其他中枢神经系统疾病,极易被误诊或忽视。本文报道了一例右侧横窦DAVF合并岩斜区脑膜瘤的病例。由于首次误诊,患者接受脑膜瘤切除术后可能加重DAVF相关的脊髓静脉高压症状。此外,在未能识别DAVF之前,为了缓解静脉高压性脊髓病变(该表现较为罕见)而使用糖皮质激素治疗,导致第二次误诊,进一步延误了DAVF的确诊与治疗。

19、上矢状窦旁硬脑膜动静脉

Parasagittal dural arteriovenous fistulas.

目前关于上矢状窦旁硬脑膜动静脉瘘(DAVFs)的研究主要限于个案报道或小型病例系列,且往往与真正的上矢状窦DAVFs共同报道。本研究回顾性分析了作者机构20年间收治的大规模连续性上矢状窦旁DAVFs队列,以提供更系统的认识。本研究纳入2002至2022年间某单一医疗中心收治的80例上矢状窦旁DAVFs患者。研究重点探讨其临床表现、血管解剖结构特征、临床及影像学预后。最终结果表明上矢状窦旁DAVFs具有较高的出血风险及非出血性神经功能缺损风险。本研究结果表明,经动脉途径栓塞可实现较高的治愈率,且无严重并发症,为该类病变提供了一种安全有效的治疗选择。

20、球囊辅助Onyx栓塞前颅底硬脑膜动静脉瘘的效果分析

21、以丘脑性认知障碍起病的硬脑膜动静脉瘘诊疗现状

22、舌下神经管区硬脑膜动静脉瘘的静脉解剖及血管内介入治疗

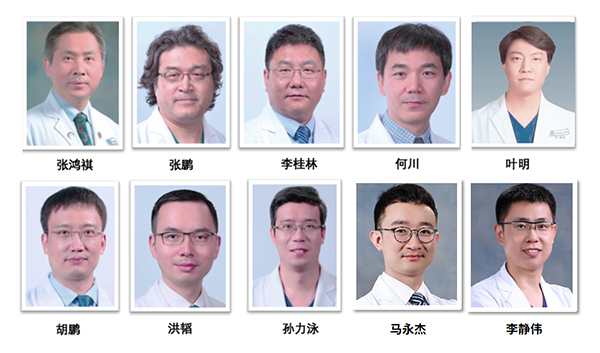

Brain and Spinal Cord Vascular Diseases Center

首都医科大学宣武医院作为首批国家级神经介入进修与培训基地,属国内一流的神经介入中心,长期致力于神经介入培训,拥有强大的师资和顶级专家团队。中国神经介入开创者之一,凌锋教授创立的脑血管外科及介入相融合的特色团队,以出血性脑血管病的手术与介入治疗为主,目前在张鸿祺教授的带领下,形成脑与脊髓血管病外科和介入诊疗与研究的新局面。每年手术及介入治疗2000余例,血管造影2000余例,诊疗疾病包括脑动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘、脊柱脊髓动静脉畸形、颅内动脉瘤、脑脊髓海绵状血管畸形等。

团队充分发挥手术和介入的优势,仔细选择恰当的治疗方法,包括手术、介入或复合手术。7×24小时“全天候”“双栖”保障急性出血性脑血管病的绿色通道。在脑动脉瘤、脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。

目前团队主诊共有主任医师6人,副主任医师4人。脑脊髓血管病中心作为博士、硕士研究生的培养点和博士后流动站,拥有张鸿祺、洪韬、张鹏、李桂林、胡鹏等多位博硕导师,国家百千万人才工程及科技创新领军人才1名,国家杰青及优青1名,北京市学科骨干2名,青年拔尖人才2名,青苗人才1名,在读博士研究生及硕士研究生20余名。

团队具有完备详实和专人维护的病例数据库:已积累动脉瘤2万余例,脑与脊髓血管畸形、海绵状血管瘤及硬脑膜动静脉瘘1万余例。目前团队顺利结题“十三五”国家重点研发计划,并承担在研课题包括国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目、国家自然科学基金面上项目及青年基金项目在内的国家级课题10余项,北京市科委等省部级课题2项,国家卫健委能力建设和继续教育中心等市局级课题6项,在研经费近2000万元;承接多项器械及设备临床试验及医工结合创新转化项目,发表文章超300篇,每年发表各类文章超30篇。